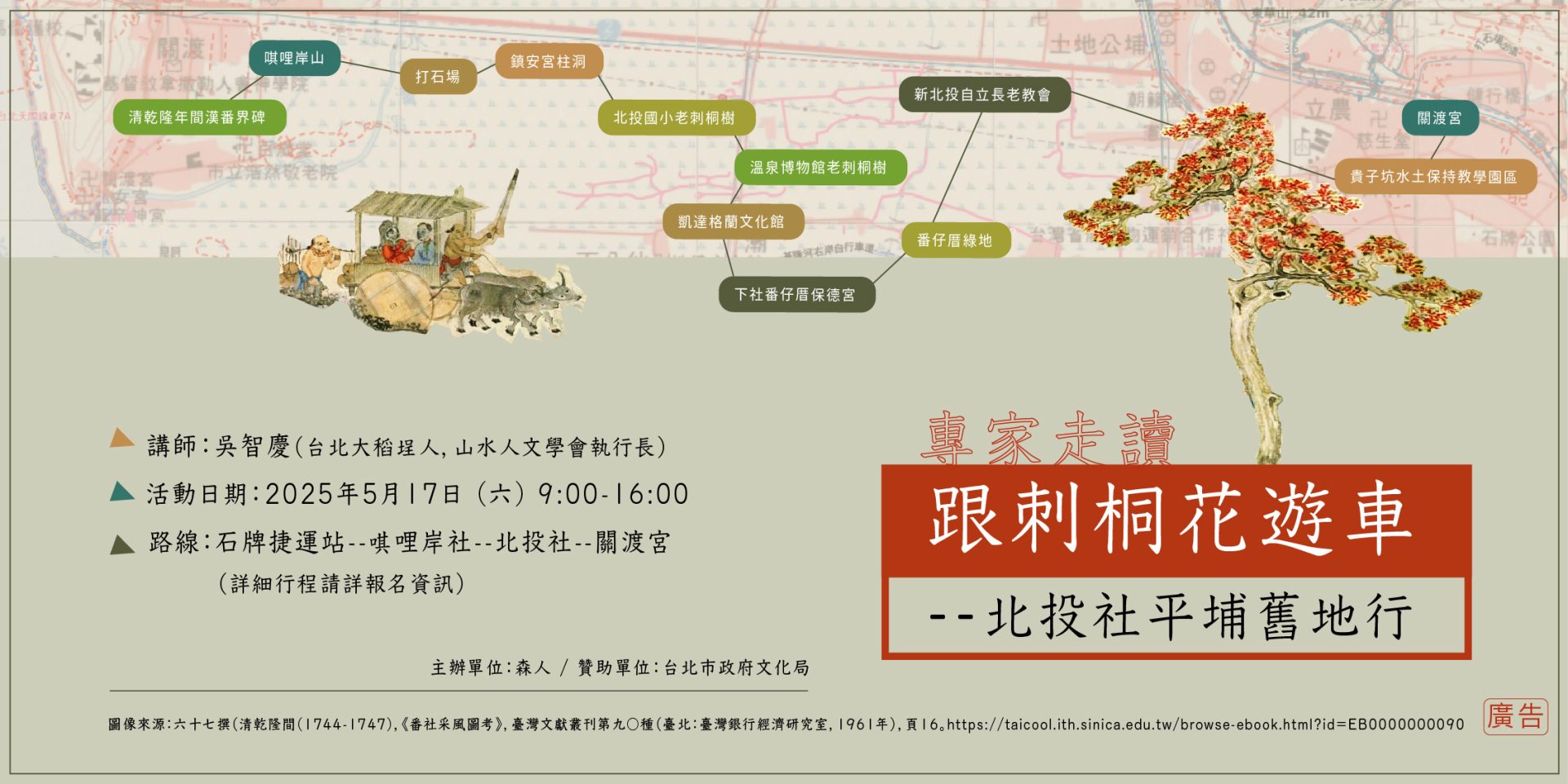

田野走踏|跟刺桐花遊車-北投社平埔舊地行

你有留意過台北的刺桐花開嗎?那是什麼景象呢?有一說法,刺桐花為平埔族群的聖花,一年的耕種、祭儀,依循著刺桐花生長的時節開展。「番無年歲,不辨四時,以刺桐花開為一度。每當花紅草綠之時,整潔牛車;番女梳洗,盛妝飾,登車往鄰社遊觀,麻達執鞭為之驅。途中親戚相遇,擲果為戲。若行人有目送之而稱其豔冶者,則男女均悅以為快。」(註1)

適逢4-5月份刺桐花開,推動台北百年復振 2002 年刺桐花開平埔文化尋根活動、投入文史調查數十載的前輩吳智慶老師,串連北投地區重要凱達格蘭族生活場域的走踏活動,帶著大家實地走訪導覽解說。

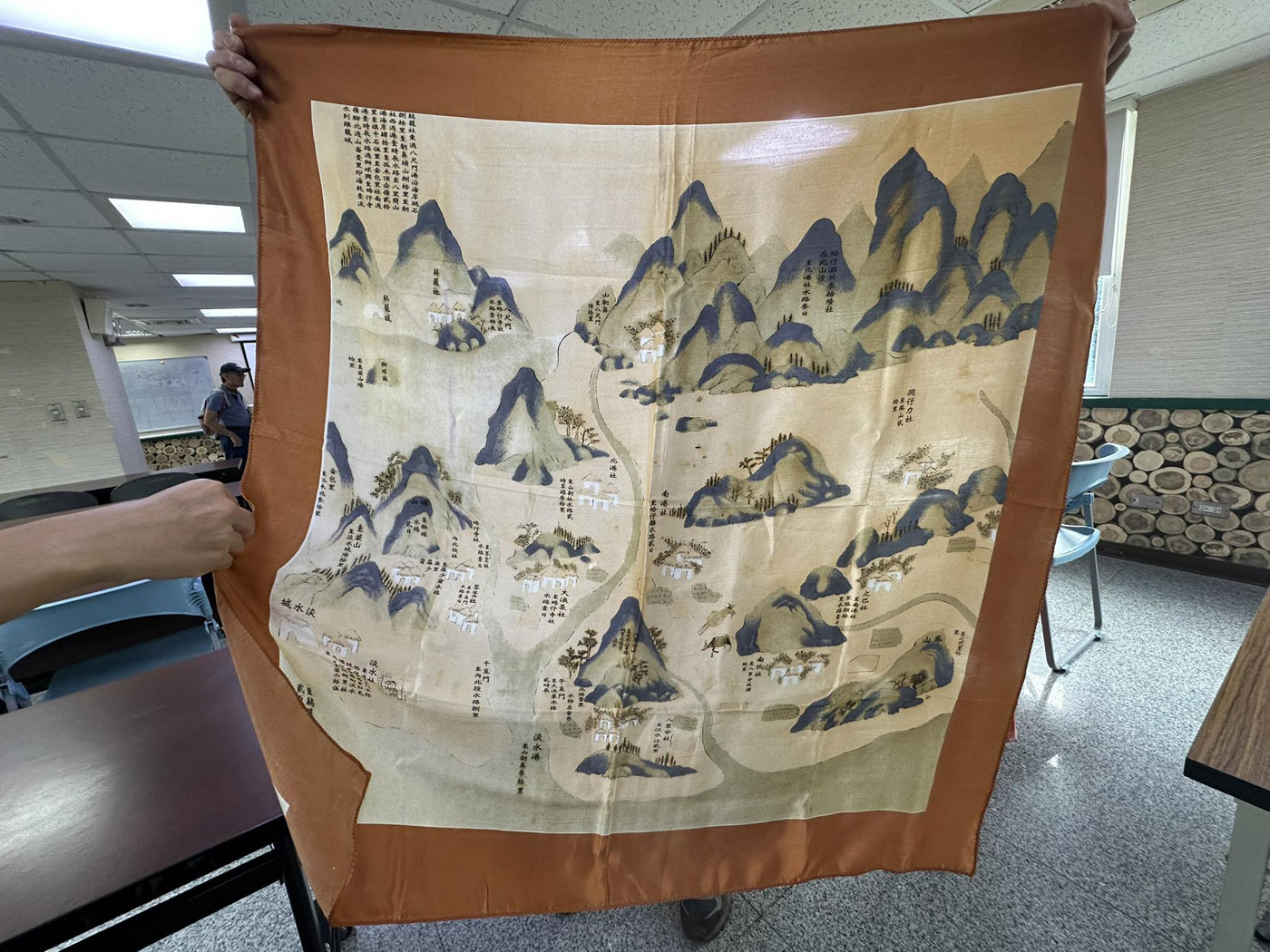

我們從石牌捷運站旁、清帝國乾隆年期的番界碑啟程,前往唭哩岸山的打石場舊址,繞往東華山旁的「北投鎮安宮」,一睹千年仙石的柱洞遺跡,接著前往沿中央南路看見古樸的「長老教會北投教會」,昔日因馬偕的傳教,當地原住民和漢人一齊在此活動。再往前不遠的北投國小校園裡,刺桐花還些許綻放著紅花,讓我們還能從牆外看著它們的飄逸,還有一棵刺桐樹就在北投公園的溫泉博物館旁,我們前往「凱達格蘭文化館」進行參觀、用餐。活動的彩蛋之一,是吳智慶老師邀請過去與他一同進行凱達格蘭族復振運動的陳昆睦、陳德勝老師,為大家介紹平埔族群復振運動的總總,用巴賽語吟唱淡水各社祭祀歌和長老記憶中的兒歌,為大家留下深刻的印象。

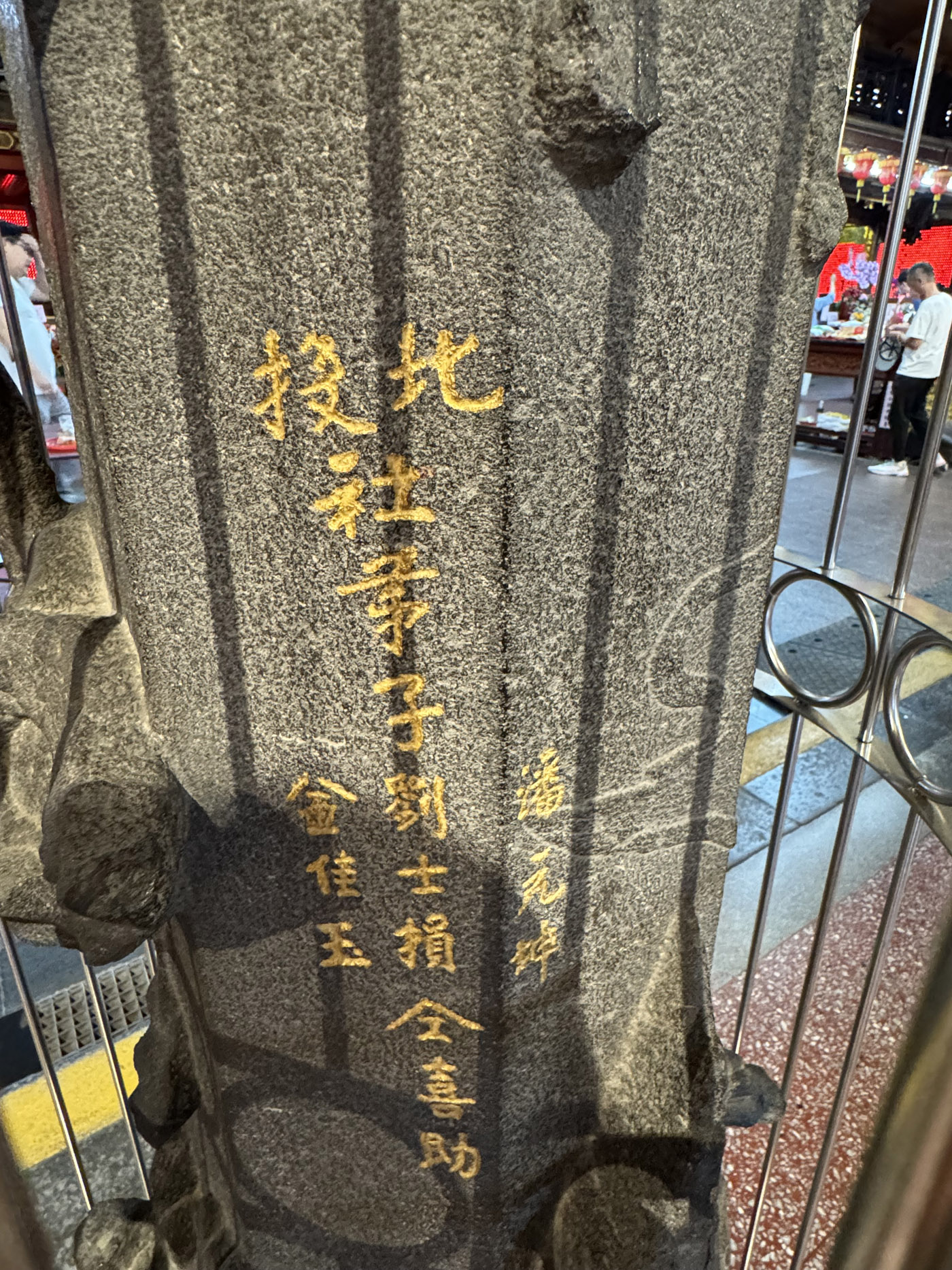

會後,驅車前往「番仔厝」、「番仔厝保德宮」(番王爺廟),和保德宮宮主潘國良及信眾會面,了解番仔王爺和平埔社土地公的歷史緣由後,便將前往北投社的傳統領域,沿途也瞧見至今每週日上午都還是北投社族人共同禮拜的「自立長老會新北投教會」。我們在「北投社三層崎公園」下車,徒步往「貴子坑水土保持園區」,一路看見不少自日本時代以來,礦廠開採白土的工業遺址,也見證因颱風導致的嚴重土石流,突顯人為開採過度、破壞環境的導因。臨近傍晚,最後大家來到關渡宮,從龍柱上的落款,可以想像,當年番人和漢人的互動關係是多麼緊密。

當人群為了生存,或追求更好的生活而遷徙移動;當一地人數漸增,因生存空間、有限資源的競爭,開始有了衝突…..這些一代接一代的歷史,還好有前輩們的努力,才能使今天的我們抓得住更多線索,理解祖先的文化和故事。

註1|原文參考自:六十七撰(清乾隆間(1744-1747),《番社采風圖考》,臺灣文獻叢刊第九○種(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1961年),頁16。https://taicool.ith.sinica.edu.tw/browse-ebook.html?id=EB0000000090