講座|水邊行事——淡水河與信仰

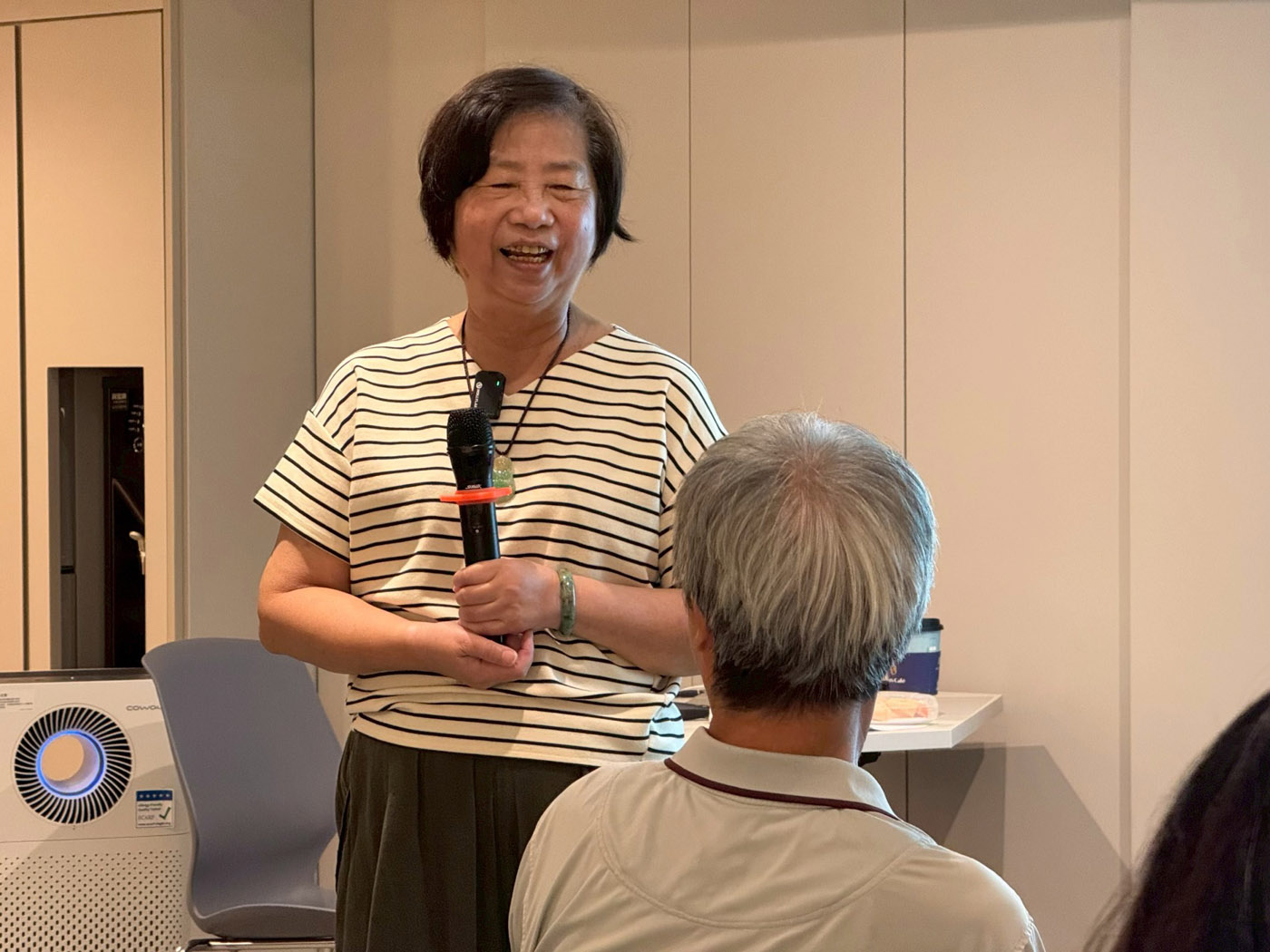

透過林美容教授的導航,關注漢人民俗中發生在水岸邊、充滿悲憫的儀式活動,特別聚焦淡水河流域,充滿「眉角」的儀式活動。教授樂於與大眾分享民間信仰的豐富內涵,且致力於將學術知識「普羅化」。她認為傳統的民俗、文化知識,對每個人的生活和生命進展都會有好的作用。這次演講,教授將艱深民俗學研究,轉化為易懂的語言,生動有活力地與觀眾分享她對台灣民間信仰的熱情。

漢人的民族性其實是「畏水」的!但偏偏海邊、河邊、溪邊等水域,經常成為民間儀式展開的場所。為什麼?因為這些地方是「無形的」眾生——也就是鬼魂、精怪聚集之處,需要人們透過儀式來安頓與祭祀。「水邊行事」,即是水邊例行在做的儀式活動。從農曆五月的划龍舟,農曆七月的中元普渡放水燈,到迎王祭典中神明下水收編歹物仔的請水儀式,以及幫助水底亡魂脫離地獄的牽水車藏儀式等,都展現了民間社會對「非正常死亡」亡魂的深深悲憫與集體安頓的努力。

「淡水河之為鬼域」。淡水河流域,也很自然地成為「水邊行事」發生的場域!從日本時期報紙報導描述形如黑布帆,夜晚豪啼的水鬼;淡水河、基隆河、關渡平原、社子島的水流屍,到附近大眾廟、陰祠、陰廟甚多。另一方面,也有不少「漂流物成神」的實例,許多神祇或不明物體漂流上岸後被當地人撿起並立廟祭祀。關渡二媽、北投番仔厝保德宮的番仔王爺就具有水漂的脈絡。

在民間信仰中,透過集體安頓(立祠),孤魂野鬼(Wandering Ghost)得以「升級」轉化為可以保佑人們的陰神的過程。一旦被立祠祭祀,它們就不再是作祟的鬼魂,而是受到認可的「神」了。從家戶祭祀的地基主,到各地對「祖佛信仰」(同姓氏祭拜本姓神祇)的重視,這些民俗傳統充滿了漢民族根深蒂固的「本源觀」(木有本,水有源)。

延伸閱讀|

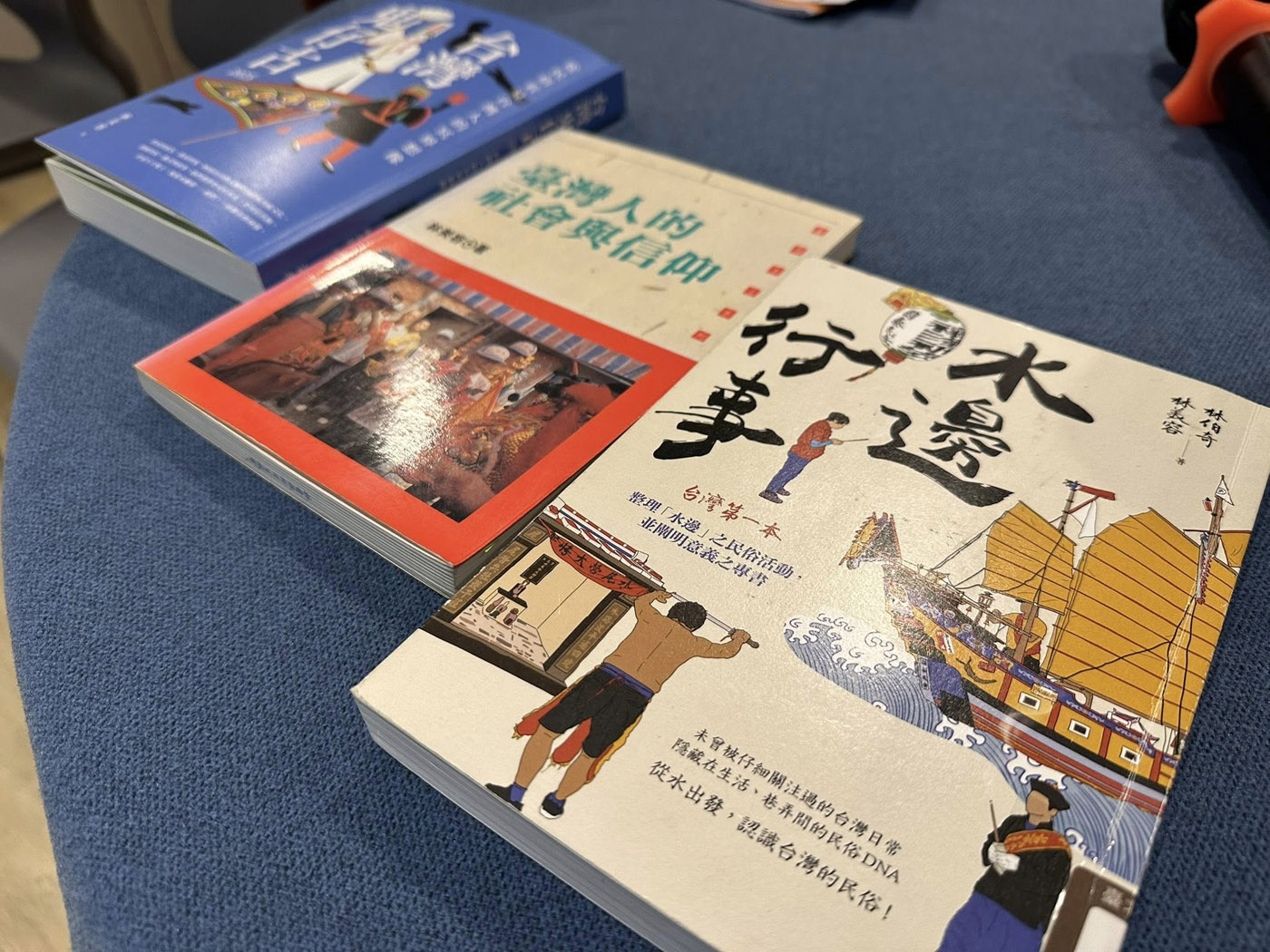

林伯奇, 林美容 (2023)。《水邊行事:從水出發,認識台灣的民俗》。臺北市:春山 。

林美容(1993)。《臺灣人的社會與信仰》。臺北市:自立晚報文化 。

相關語音

林美容(2023-05-18)。「林美容主講「民間信仰與民間佛教的歷史面向」(字幕版)」。國史館線上講堂 https://www.youtube.com/watch?v=ueSeAm8ovAE