Back

i

田野走踏|從北投社出發,尋訪干豆門

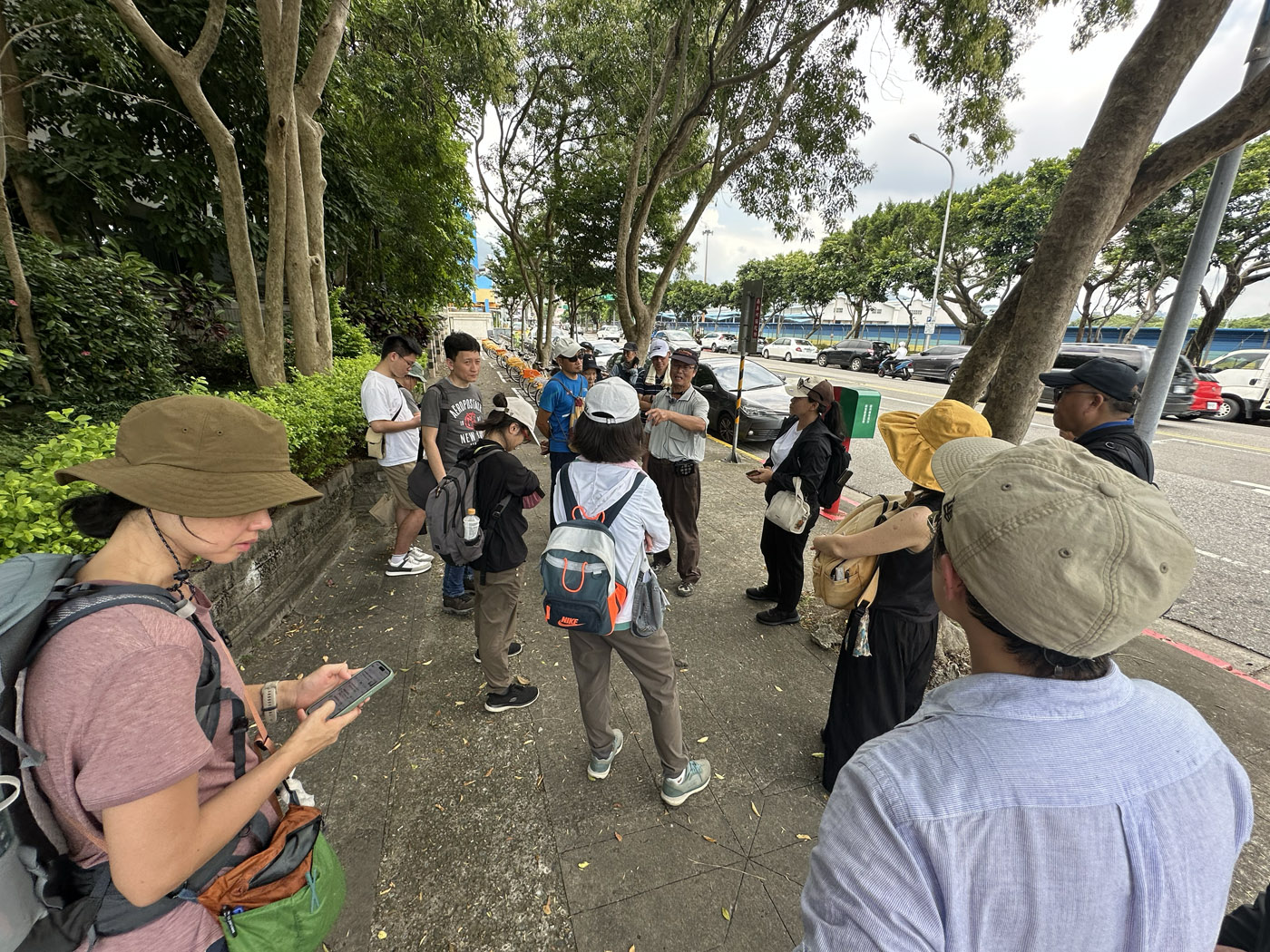

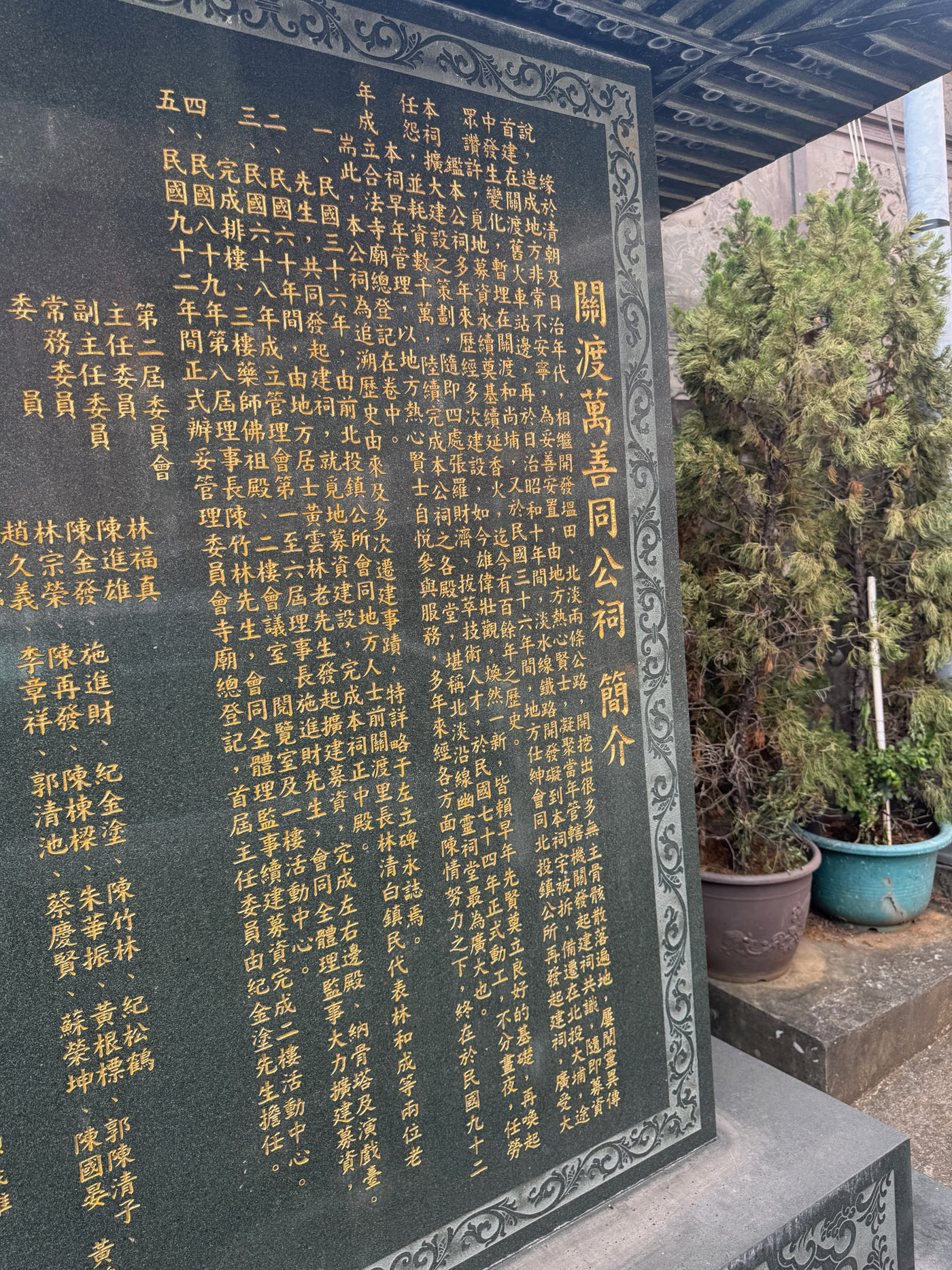

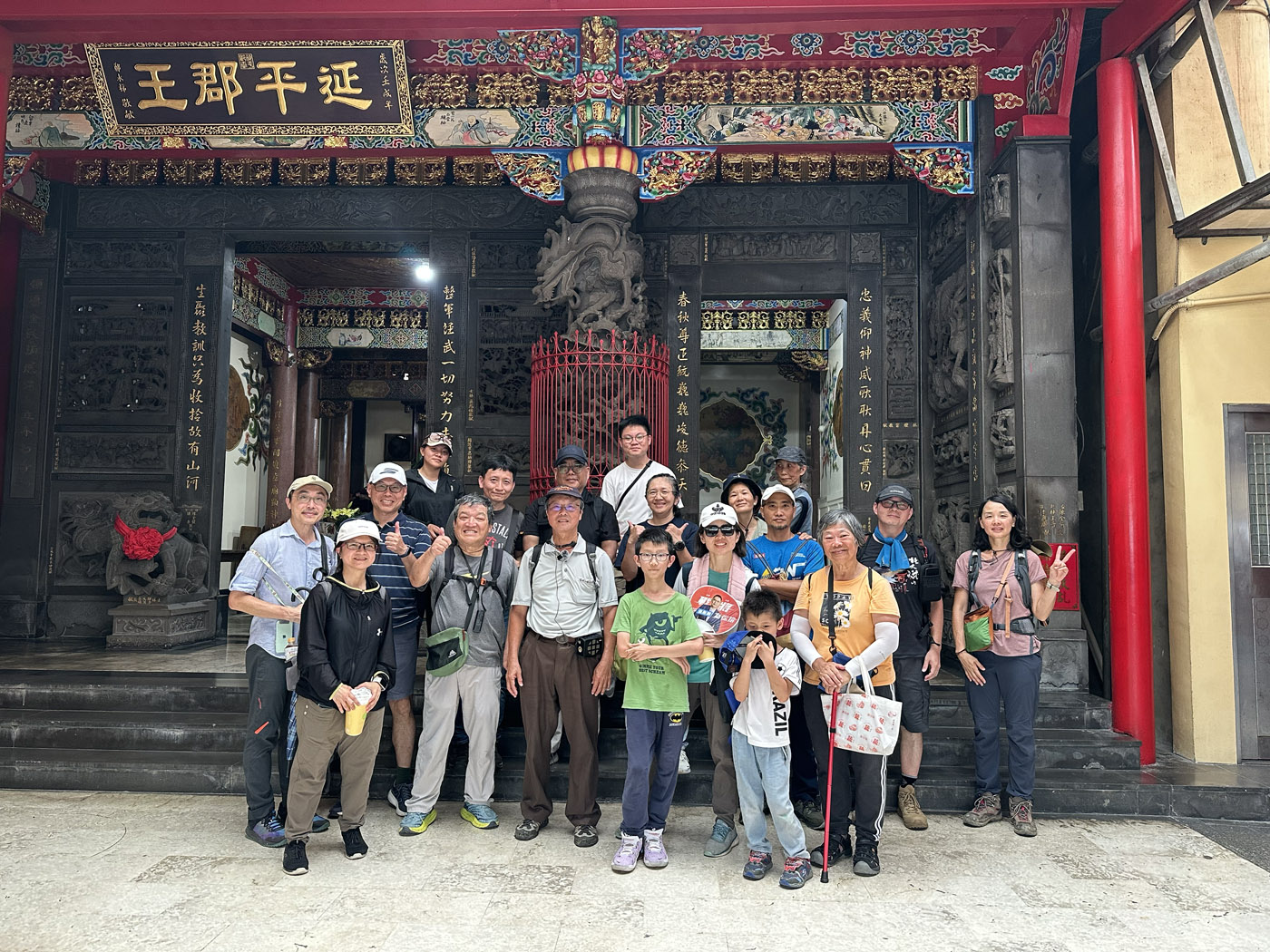

本次行程從北投社頂社、嗄嘮別,沿著馬路走向關渡,從山邊走向基隆河與淡水河的交界處,走向認識不同族群競逐、交流、合作的歷史。從北投社三層崎公園啟程,經秀山路與中央北路,腳步隨著地勢緩降,一路沿著石頭厝、舊街區,走向有碼頭、有平原的關渡,沿路走訪北投社、嗄嘮別舊址、陳懷公祖厝及北投窯廠的遺跡,並回溯郁永河當年進入北投社的起點「干豆門」,以及走踏的終點關渡宮。

關渡宮的歷史依《諸羅縣志》(1717)的記載,康熙五十一年(1712)由當時大雞籠社通事賴科鳩眾建廟,以祀天妃,落成之日,諸番並集,揭示了關渡宮承載多元族群交流的歷史脈絡。關渡一帶的土地,原為北投社所有,匯入漢人媽祖的信仰;一個水路交會之地,也成為族群與信仰交流、匯聚的中心。

走在凱達格蘭族生活的區域,遼闊的區域,想像族人漁獵、放耕、採硫的生活。隨著西班牙人、荷蘭人進入,他們成為外人觀察、紀錄的對象,生活區域受到影響。清國時期,漢人移墾,以墾戶、租地等的方式進入此區域,淡水甘豆門建廟祭祀天妃(今關渡宮),北投社族人拾起池府王爺神尊的傳說,族人改姓,皆發生在清國統治的兩百多年間。日本時期,台北淡水間鐵路的興建,頂社(今三層崎)開採白土,族人被迫由遷往中社(今復興崗),又因日本人興建跑馬場再次遷徙。中華民國時期,北投陶瓷產業鼎盛時期,工廠從貴子坑到中央北路、大度路一帶,後有國立臺北藝術大學的設立,淡水捷運線與北投機場的建置,還有許多建商的開發案正在籌備中。由呂理昌老師帶領,深入沿途地景與歷史脈絡,走訪不易自行抵達的場域,從濕地、稻田與老街,到廟埕與祭典,解讀地名、文化與信仰的脈動。